アオバトラーになりたいマルチ・ネイチャー・ツーリズム。 [もぐもぐ新生活(LIfe)]

勢揃いすると何色になるかは聞かんといてくらさい![]() (赤青黄色はマスト?)

(赤青黄色はマスト?)

ついでにマルチング(Mulching)の話題なぞも出ないんも先に明確にしときます。

手を挙げてるからって、横断歩道を渡ろーとしてるんぢゃ~ありません。

やっと北海道でもメッシュグローブで走れる陽気になりました![]() (アップ日時点)

(アップ日時点)

ちなみに北海道ぢゃ~、手袋は「付ける」とか「嵌める」ぢゃ~なく、「履く」って言うんだと付け加えときます。

一応、メッシュジャケットはまだまだ早いってのも付け加えといた方が良いでしょーか![]()

基本的に梅雨前線と台風とは無縁な当地でもあります。

だからって、常に晴れてるってんでもありません。

降ってるんでもなく、晴れてるんでもなく、どっちだかハッキリとしないあやふやな天気だったりします。

とか言ってながら、雲が皆無な晴れ渡った![]() 月上旬にお出掛けです

月上旬にお出掛けです![]()

海水浴に来たんぢゃ~ありません。

いくら何でも早過ぎです。

海水に指先すら浸けるのも嫌な冷たさだったでしょー![]() タブン

タブン

恵比寿島ってとこでバドウォチです![]()

小樽市張碓(はりうす)って場所にあります。

ツーリングマップル北海道![]() 2012editionぢゃ~、P.23のC-2になります。

2012editionぢゃ~、P.23のC-2になります。

片道![]() 時間弱って計算だったんで、カワサキさんで出動しました。

時間弱って計算だったんで、カワサキさんで出動しました。

んな時に限って、街中をスムーズに抜けられなくてロスタイムを稼ぎまくったりするわけです![]()

バドウォチ候補地を調べてたらアオバト(緑鳩:ハト科)の飛来地だってフレーズにあっさりと釣られちゃいました![]()

結果的にゃ~、タイミングが早かったんか、なんぼ粘っても黄色い影は見られんかったと早々にぶっちゃけときます。(もっと話を引っ張らないのか?)

しかも一瞬でも糠喜びさせてくれそーなカワラヒワ(アトリ科)やアオジ(ホオジロ科)も見られんかったです。

んな山鳥が、んな海沿いで見られるわけもなく、只ひたすらオオセグロカモメ(大背黒鴎:カモメ科)がいるって光景です。

にしても、緑鳩と書いてアオバトと読むんですなー。(ミドバトぢゃ~ないのか?)

青信号の色と同じ解釈なんでしょー![]() タブン

タブン

目が慣れてくると、島の上空や周囲をツバメっぽい野鳥が群れ飛んでるのも見えてました。

アマツバメ(雨燕:アマツバメ科)でしょーか。

やっぱし、納得の速さです![]()

故に困ったことにフォーカシングが間に合わず、レリーズにまで至れません![]()

ならばってことで、ピントを固定して構えたところで、視認してからぢゃ~シャッターを切る動作が間に合いません![]() (トロいぞ?)

(トロいぞ?)

ホバリングしてくれると有り難いんですケロ、旋回速度も速過ぎで途方に暮れちゃいます。

早々に勘のみを頼りに無闇矢鱈にシャッターを切るだけに切り替えました。

自分の反射速度ぢゃ~到底太刀打ち出来ないって見限ったのです![]()

んで、最終的に掲載出来たんは、山のよーなボツ画像から厳選された画像だとご理解くらさい。(ブレブレぢゃねーか?)

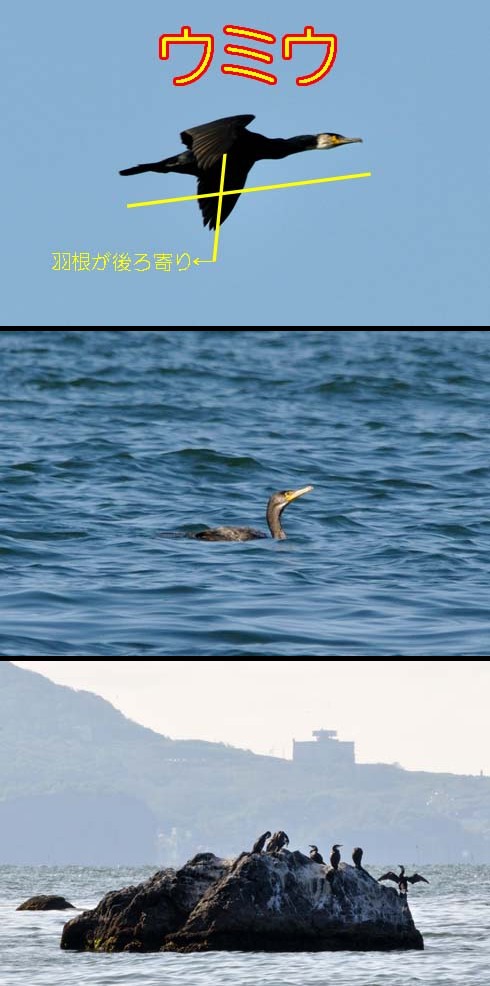

島の下を見ても、前述のオオセグロカモメを除けばウミウ(海鵜:ウ科)オンリーです![]()

自分が今まで見てきたカワウ(ウ科)に比べると、随分と小型だなーってのが第一印象でした。

オオセグロカモメもカモメ類ぢゃ~最大級ではあるものの、あんまし変わらんボディサイズです。

かと言ってヒメウ(姫鵜)かと疑念を抱くまでの特徴を視認し得ないんで、ウミウの幼鳥だと思ってる次第です。

コッチの小岩の野鳥は紛れも無く全部ウミウでしょー。タブン

コッチのは、カワウと遜色ないサイズの大型のばっかです。

やっと最近、カワウとウミウの識別点を朧気にでも摑めてきた自分です。

羽根の位置がほぼセンターなんがカワウで、やや後方なんがウミウらしー![]()

次回、カワウと思しき野鳥と遭遇した時は、横からの飛翔画像を狙う気満々です。

海鳥ばっかと思ってたら、ハクセキレイ(白鶺鴒:セキレイ科)の家も有ったよーです。

とってもニッチなスペースにお住まいのよーです。

海なんだから、海ならではのセキレイぢゃ~ないかと考え始めてたこともあった自分です。

そもそも、海ならではのセキレイって何でしょー![]()

セキレイだって水辺の鳥なんだから違和感無しってもんでしょー。

にしても、淡水も海水も問わない体質なんでしょーか![]() (浸透圧はどーすんぢゃ?)

(浸透圧はどーすんぢゃ?)

、

、

島の全土はオオセグロカモメにほぼ制圧されてます。

トビ(タカ科)も近寄れない固いガードです。

んな中腹でホッコリしてるオオセグロカモメもカワイイって思っちゃった自分です![]() (抱卵中?)

(抱卵中?)

んなとこで野鳥セクションは進展無く終了しちゃいます。

アオバト観察のベストシーズンは![]() 月~

月~![]() 月中旬らしーんで、リベンジを画策しつつコーヒータイムです。

月中旬らしーんで、リベンジを画策しつつコーヒータイムです。

後日、意外なところで意外な出会いがあるとは露程も思って無かったってのはナイショです。

他にこーゆー飛行物体も見られました![]()

札幌から小樽方面に行って、戻って来たとこまでも目撃しちゃいました。

珍しく無風に近かったんで、快適なフライトが出来たんぢゃ~ないでしょーか。

にしても、広告宣伝が成立してるかが問題でしょー。

時間があるからっつーて、電車を見続けてられる程、鉄ちゃんでもありません![]()

そもそもココの区間(JR北海道函館本線)で見られる車両はバリエーション豊かぢゃ~ないし。タブン

なんで、敢えなく鉄ちゃんパートも終了です。

んな列車の行く先の延長線上を眺めると岬がオーバーハングしてるよーに見えました![]()

海面近辺で光が歪んで見えてると思われます。

蜃気楼とまでは行かないレベルでしょー。

遠く小樽水族館の辺りまで見えてると解釈しちゃってました。

んな小樽水族館は、ツーマプ北海道![]() 2012editionぢゃ~、P.23のB-1なります。

2012editionぢゃ~、P.23のB-1なります。

「来たれ!アオバトォォォォ~」的な構図でポーズしてるものの、内心は別もんでした![]()

「この後、一体どーすりゃ~良いんぢゃ?」ってのが本音のところです。(真っ直ぐ帰れ?)

心機一転なぞなれるべくもなく、困った時はアレかなとの思いが過ぎったりもしてました。(アレって何だ?)

とりま、足元当たりから、モゾモゾ探ってみることにしました![]()

ビチコミしよーにも、漂着物が殆どありません。

石浜だからでしょーか。

思い返せば、直ぐ近くの朝里の海岸だって、もーちょっと何か打ち上げられてたよーな記憶です。

海流の関係でしょーか。

よくよく見ると、太鼓のバチに打って付けな棒っ切れが何本か漂着してました![]()

ちなみに北海道ぢゃ~、「棒っ切れ」のことを「ボッコ」とも言うって注釈を入れときます。

久しぶりに青色のシーグラスを見付けたんでお持ち帰りとします![]()

少々彷徨いてみて、ふと重要な視点の欠落に気付きます。

「島に来てるのに島を見てない。」って考えに至った自分です![]()

ただ、ソッチ方面のスキルは持ち合わせてないし、ハンマーすら携行してません。

造詣の欠片も無いってのは隠しよーの無い事実でもあるです。

島の周囲はクリフまみれなんで、岩石の様子が丸見えです![]()

素人目で眺めて見ると多種多様に見えるんですケロ、どーなんでしょー。

まるで、急いでかき集めたみたいに無秩序に構成されてないでしょーか。

急ごしらえの人工構築物だって言われたら、素直に信じるであろー自分です。

絶壁の途中なのにプツプツ穴開きの岩があったりして奇妙です。

てっきり海水の浸食作用によってのみ出来るもんだと勘違いしてたよーです。

如何よーにして、んな浸食のされ方っつーか風化のされ方をしたんでしょー。

自然って奥深いです![]()

たまーに、ミルフィーユ状のピースが挟まってたりもします。ナンデ?

不要になったサンプルを、ぶっ込んだ的な配置になってます。

思わずデフラグしてあげたくなるよーな不連続さです![]()

ここまで断片化が進行してると、もたつき感がハンパぢゃ~ないでしょー![]() (むしろ快感?)

(むしろ快感?)

せり出してる岩の下部に、んな赤い部分を見出します。

誰かがマーキングしたんでしょーか![]() (誰が何のために?)

(誰が何のために?)

数キロ離れたところに赤岩って岩場があるんで、似たよーな成分なんでしょーか。

って、実はその赤岩もまともにわかって無い自分です。

何の素養も無い自分が、どんだけじっくり観察したって限界まであっと言う間に到達します![]()

なんで、帰宅してから調べてみたものの、やっぱし不明です。

地質的な記述があるサイトにゃ~到達出来ず終いです。

やむなくリアル世界の大型書店にまで著作を探しに行ったものの、収穫無しです。(そこまでするか?)

地元の地質系書籍ってのを何冊か見付けても、掲載がありませんでした。(図書館で調べて来い?)

っつーても「謎は謎のママで構わない。」のが自分の基本的なスタンスです。(聞いてナイ?)

とか言いつつ、岩マニアにならずに済みそーな自分にも自信が持てません。

ちなみに「岩マニア」と書いて「ガンマニア」と読んでくらさい。(γぢゃ~ナイぞ。)

ここで記事を切っても良いんですケロ、オール・ネイチャーを謳ったからにゃ~、軽ーくやっときます![]()

6月でもまだ上旬なら、近傍の涼しい渓流沿いは春と夏の野草が同時に見れちゃう絶好のタイミングだったりします![]()

とりま、コンロンソウ(崑崙草:アブラナ科)から、おっ始めます

葉っぱの形状を見て、アブラナ科ってのが少々信じられないかも知れません。

菜の花(アブラナ科)の葉っぱをデフォルメしまくれば、んな形状にならないでしょーか。(ならナイ?)

っつーても、花弁が![]() 枚って時点で、セリ科の線もキク科の線も無いってのは明白でしょー。

枚って時点で、セリ科の線もキク科の線も無いってのは明白でしょー。

花はホンノリと柔らかくて甘い香り![]() がするんで機会が有れば是非とも確かめてみてくらさい。

がするんで機会が有れば是非とも確かめてみてくらさい。

ハリエンジュ(ニセアカシア:マメ科)に似てるものの、更に柔らかい香り![]() です。

です。

折角なんで、もー![]() 丁行っときましょー

丁行っときましょー![]() (要らネ?)

(要らネ?)

エゾボウフウ(蝦夷防風:セリ科)です。タブン

「前掲のと違うんかい?」って言わんでくらさい。

セリ科なんで、葉っぱからして別もんです。

かなりシダっぽい葉っぱになってます。

ちなみにコッチの花も微かに香ります![]()

何つーか、表現し辛いんですケロ、ちょっぴり柔らかな牧場っぽい香り![]() だと自分的に覚えてます。(意味不明?)

だと自分的に覚えてます。(意味不明?)

最早、自分でも勢いを止められなくなっちゃいました![]()

クルマバソウ(車葉草:アカネ科)

タニウツギ(谷空木:ウツギ科)

オドリコソウ(踊子草:シソ科)を一気に乗っけちゃいます。

ちなみに今記事で紹介した植物中、唯一タニウツギだけが樹木(木本)になります。

全部が耐寒性強の植物なんは言うまでもないでしょー。

特別に意識したわけぢゃ~ありませんケロ、帰化種も含まれてません。(国内自生種オンリーです。)

んで、今までピーンと来なかった疑問がやっとわかり始めてた自分です。

響さんが北海道で気になってたって言ってた巨大なフキってのが、何が疑問だったんか疑問にならなかった自分でもありました。

だって、コッチぢゃ~そこら辺にどこでも生えてるし~。

アキタブキ(秋田蕗:キク科)です。

内地で見られるフキ(蕗:キク科)の変種っつー位置付けらしー![]()

ばかデカイのは、倍数体ゆえに巨大化してるんだっつー説明がなされたりもします。

倍数体ってのは、とかく巨大化しがちであるっつー説です。

その究極形態がラワンブキ(螺湾蕗)って位置付けらしー。

一応記述しとくと、アキタブキも画像に写ってるとーり、タンポポみたいな綿毛が珍しくも何とも無く出来もします。

一方で内地のコンパクトなフキを、北海道に持ち込んで植えたら巨大化したっつー話もあるらし-。

もともと、冬季に休眠出来る気候が大好きなだけっつー解釈も出来るかもです。

ってところで野草は切り上げて、分野を変えちゃいます。

張碓橋(はりうすばし)です。

平成18年(2006年)に日本土木学会選奨土木遺産に認定された橋です。

レリーフが鮮やかに飾られてます。

昭和8年(1933年)6月竣工で、昭和初期の札樽国道開削の歴史を伝える唯一の土木遺産ってことらしー。

今ぢゃ~旧道化してて、滅多なことぢゃ~車も通らないものの、通行はふつーに可能です。

北海道最初の鋼製プラット型バランスドアーチ橋ってのも見ものなものの、葉っぱが開き切っちゃって、橋桁から下が見えません

こりゃ~落葉後か雪解け後にでも見に来ないとダメっぽいです。

機会が有れば、いつかまた通って見ることにします。(必ず来ると言え?)

以上のよーに今回は、バドウォチあり、鉄ちゃんあり、ビチコミあり、岩マニあり、野草あり、土木遺産ありの多岐多様な内容になっちゃいました。

詰め込み感たっぷりとも言えるでしょー。

あと不足してるんは、芸術分野でしょーか。(遠慮しとく?)

んで、バドウォチの月日が飛んぢゃいましたケロ、ご安心くらさい。

追々、記事にしていく所存です。

自分的に初見の野鳥![]() もたくさん写ってるはずなんで飛ばせないのです。

もたくさん写ってるはずなんで飛ばせないのです。

んでんで、赤モンスの方も今年(2013年)は例年に無いくらい早くから活発に動き始めてます。

っつーても、アップが何時になるかは恥ずかし過ぎて言えません![]()

更にゃ~植物の方も画像ストック盛りだくさんで記事を待ってます。

とーとー自分のスキルが求められてる様相になっちゃいました。

っつーか、ソコがイチバンのネックだっつー突っ込みは無しでお願いしたいんですケロ、どーします?

ではでは。

*****

ゆきママさん、

yu-papaさん、

ありがとうございます。

by miyomiyo (2013-06-22 23:00)